© 2025 Google Street View

Windpark Auetal: Brandgefahr durch Sprengung?

Eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der geologischen Gegebenheiten ist unerlässlich!

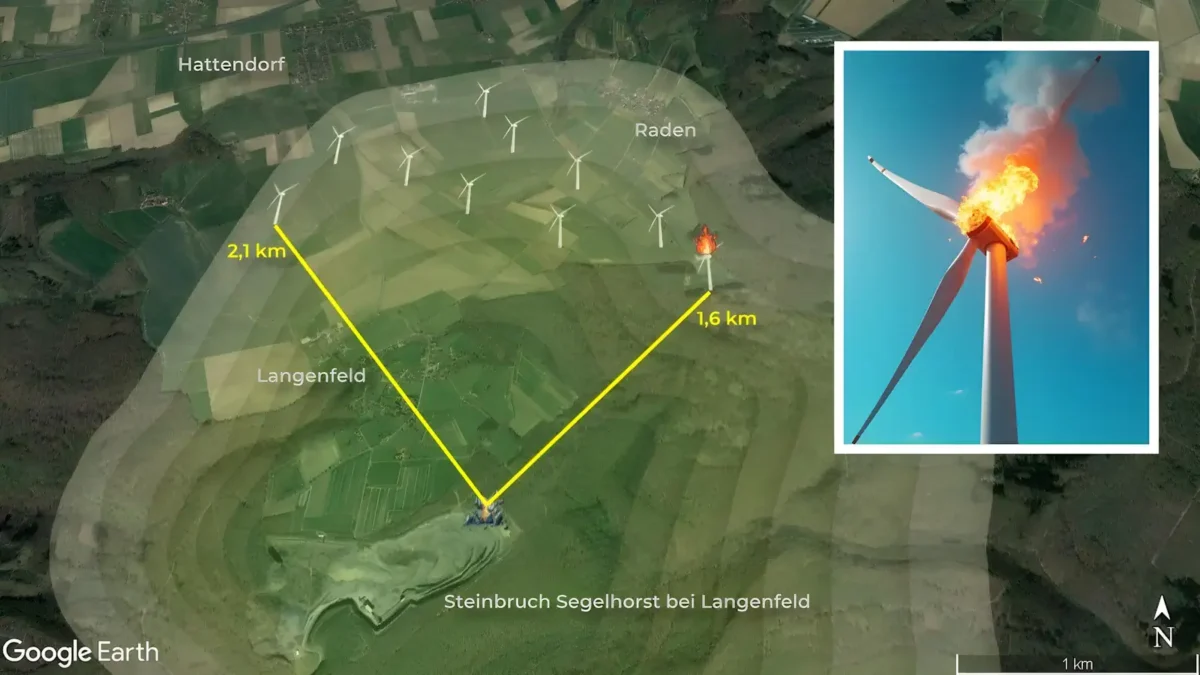

Die Errichtung eines Windparks in unmittelbarer Nähe des aktiven Steinbruchs Segelhorst bei Langenfeld stellt eine besondere Herausforderung dar, insbesondere wenn der Untergrund aus Korallenoolith-Kalkstein besteht. In unserer Region wurde schon vor langer Zeit Gestein abgebaut. Der harte Kalkstein, der mit der Härte von Marmor verglichen werden kann, wurde wenige hundert Meter vor der Ortsgrenze von Hattendorf in einer sogenannten Steinkuhle von Hand abgebaut und zu Bausteinen für die Kellerfundamente der alten Fachwerkhäuser verarbeitet. Diese Gesteinsformation, die sich nachweislich über mehrere Kilometer erstreckt, ist zwar tragfähig, aber auch anfällig für Erschütterungen und Erosion.

Die Sprengungen im Steinbruch erzeugen seismische Wellen, die sich über weite Strecken im Gestein ausbreiten und die Standsicherheit der Windkraftanlagen gefährden können. Diese Erschütterungen können zu Rissen in den Fundamenten und im Korpus der Anlagen, aber auch zu Schäden am Generator und im schlimmsten Fall zu Bränden führen – ein Risiko, das durch die Nähe zum Wald noch erhöht wird.

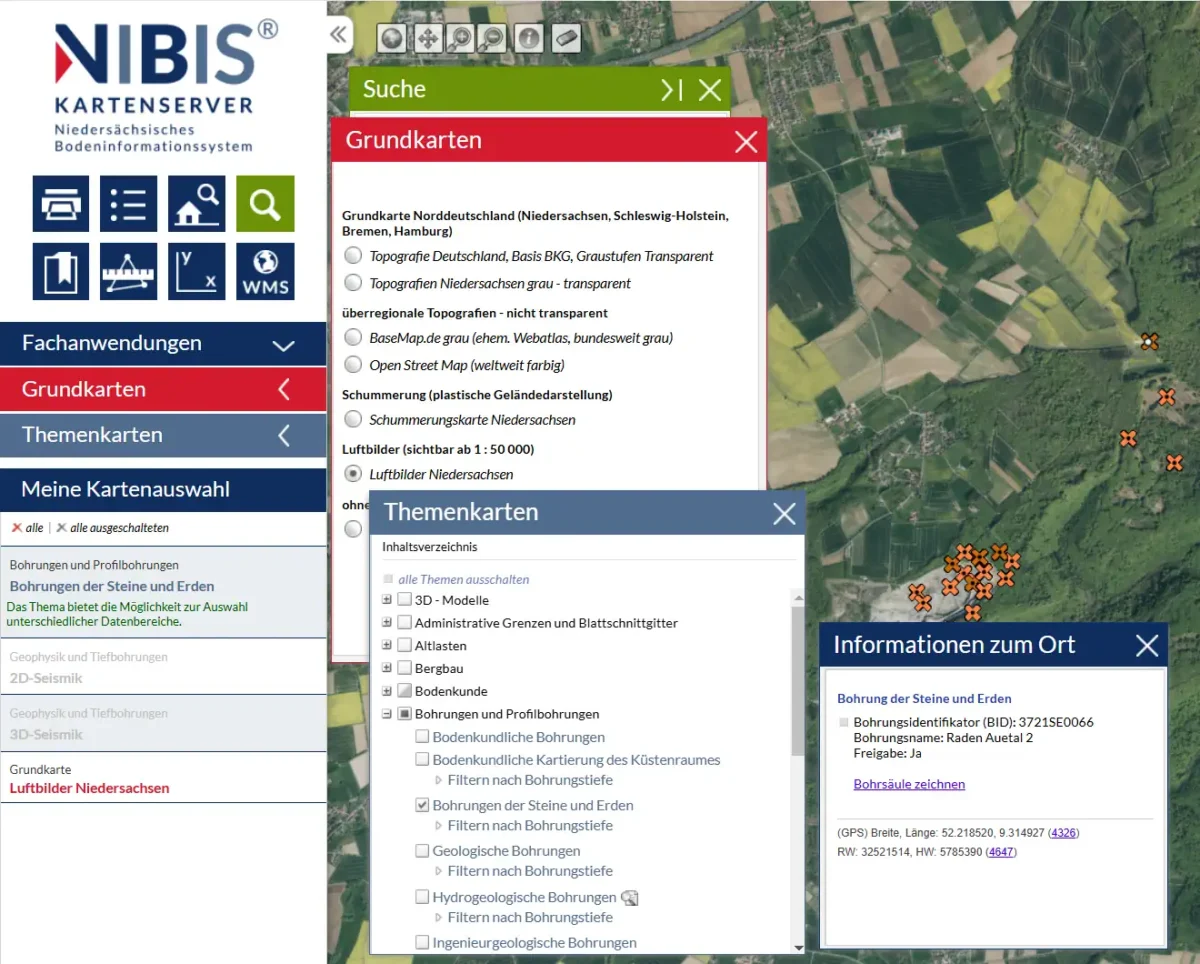

Um die Sicherheit und Langlebigkeit des Windparks zu gewährleisten, ist eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der geologischen Gegebenheiten unerlässlich. Der NIBIS Kartenserver liefert dazu wertvolle Informationen, da er die zahlreichen Tiefbohrungen im Gebiet des Steinbruchs dokumentiert und damit die Ausdehnung des Korallenoolith-Kalksteins abbildet.

Auf dieser Grundlage müssen robuste Fundamente konstruiert und umfassende Monitoringsysteme implementiert werden, um die Auswirkungen der Sprengungen auf die Windkraftanlagen zu überwachen und frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.

Welche Erfahrungen haben die Projektierer und der zukünftige Betreiber mit Windparks in einer solch besonderen geologischen Situation?

Gibt es ein Recht zur Klage gegen Windkraftanlagen?

Ja, es gibt durchaus ein Recht zur Klage gegen Windkraftanlagen, wenn Gefahren aufgrund der Vernachlässigung bestimmter Vorschriften bestehen. Die rechtlichen Möglichkeiten und Voraussetzungen für eine solche Klage sind jedoch komplex und an bestimmte Bedingungen geknüpft.

Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Windkraftanlagen in Deutschland basieren hauptsächlich auf zwei Gesetzen:

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG): Dieses Gesetz regelt den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und anderen Gefahren, die von industriellen Anlagen, einschließlich Windkraftanlagen, ausgehen können.

- Baugesetzbuch (BauGB): Es legt die baurechtlichen und planerischen Anforderungen für Windkraftanlagen fest.

Diese Gesetze bilden die Grundlage für die Genehmigung und den Betrieb von Windkraftanlagen und definieren auch die Rechte betroffener Parteien.

Klagebefugnis

Um eine Klage gegen eine Windkraftanlage einreichen zu können, muss zunächst die Klagebefugnis nachgewiesen werden. Dies ist ein entscheidender Punkt und basiert auf den Kriterien Drittschutz, Nachbarschutz und Betroffenheit.

500 Milliarden Euro Sondervermögen für Infrastruktur:

Wie schnell erweitert sich der Steinbruch in Richtung Windpark bei rasantem Straßenausbau?

Betreiber des Steinbruchs Segelhorst bei Langenfeld ist die Norddeutsche Naturstein GmbH (NNG).

Eine Analyse aus Forschungsberichten zusammengefasst:

Geologische Eigenschaften, Verhalten und Reaktion von Korallenoolith-Kalkstein

Korallenoolith-Kalkstein ist ein sedimentäres Gestein mit spezifischen Eigenschaften, die bei der Planung und dem Bau von Windkraftanlagen berücksichtigt werden müssen:

- Zusammensetzung: Oolith-Kalkstein besteht hauptsächlich aus Calciumcarbonat (CaCO3) und bildet sich in warmen, flachen Meeresgewässern. Die kleinen, kugelförmigen Körner (Ooide) werden durch Calciumcarbonat zementiert. Korallenoolith-Kalkstein ist eine spezielle Form des Oolith-Kalksteins, die neben Oolithen auch größere fossile Korallen enthält. Er stammt meist aus marinen Ablagerungen, wo sowohl Korallenriffe als auch Oolith-Bildung stattfanden.

- Mechanische Eigenschaften: Die Festigkeit, Porosität und Durchlässigkeit des Gesteins können variieren und beeinflussen sein Verhalten unter Belastung. Diese Faktoren sind entscheidend für die Stabilität der Windkraftanlagenfundamente.

- Reaktion auf Erschütterungen: Korallenoolith-Kalkstein kann empfindlich auf Vibrationen reagieren. Die Ausbreitung von Mikrorissen durch Erschütterungen kann zu strukturellen Schwächen führen. Die Frequenz und Amplitude der Vibrationen sind dabei entscheidende Faktoren.

Spezielle Anforderungen an Windkraftanlagenfundamente

Die Fundamente der Windkraftanlagen müssen speziell auf die Eigenschaften des Korallenoolith-Kalksteins und die zusätzlichen Belastungen durch nahegelegene Sprengungen ausgelegt werden:

- Lastverteilung: Die Fundamente müssen das Gewicht der Turbine und die dynamischen Lasten aus Wind und Rotorbewegung effektiv in den Kalkstein übertragen. Tiefgründungen wie Pfähle oder Caissons können notwendig sein, um Lasten in stabilere Gesteinsschichten zu leiten.

- Vibrations- und Stoßdämpfung: Angesichts der Nähe zum Steinbruch muss das Fundamentdesign Vibrationen und Erschütterungen berücksichtigen. Der Einsatz von dämpfenden Materialien oder speziellen Konstruktionen zur Energieabsorption kann erforderlich sein.

- Schutz vor Erosion und Verwitterung: Da Kalkstein anfällig für chemische Verwitterung ist, insbesondere unter sauren Bedingungen, können Schutzmaßnahmen wie Beschichtungen oder Barrieren notwendig sein, um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten.

Monitoring-Systeme und Präventivmaßnahmen

Um die Sicherheit und Integrität der Windkraftanlagen zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen zu empfehlen:

- Vibrationsmessung: Installation von Systemen zur kontinuierlichen Überwachung der Vibrationen, die durch Sprengungen im Steinbruch verursacht werden. Diese Systeme ermöglichen eine Echtzeitanalyse und schnelle Reaktion auf potenzielle Gefahren.

- Strukturelles Gesundheitsmonitoring (SHM): Implementierung von SHM-Systemen zur kontinuierlichen Überwachung des Zustands der Windkraftanlagenfundamente und -türme. Sensoren können Veränderungen in der strukturellen Integrität erkennen, die auf Schäden oder Belastungen durch nahegelegene Sprengaktivitäten hinweisen könnten.

- Seismische Überwachung: Einsatz seismischer Überwachungssysteme zur Verfolgung der Ausbreitung von Schockwellen aus Steinbruchsprengungen. Diese Daten helfen, die Auswirkungen auf die geologischen Formationen und die Windkraftanlagenstrukturen zu verstehen.

Weitere präventive Maßnahmen

- Pufferzonen: Einrichtung von Pufferzonen zwischen dem Steinbruch und den Windkraftanlagen zur Reduzierung der Vibrationsauswirkungen. Die Größe der Pufferzone sollte basierend auf der Intensität der Sprengaktivitäten und den geologischen Eigenschaften des Gebiets bestimmt werden.

- Optimierung des Sprengdesigns: Anpassung der Größe und des Timings der Sprengungen im Steinbruch, um deren Auswirkungen auf nahegelegene Strukturen zu minimieren.

- Regelmäßige Inspektionen und Wartung: Durchführung regelmäßiger Inspektionen und Wartungsarbeiten an den Windkraftanlagen, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Gesetzliche Vorschriften und Richtlinien

Bei der Planung und Durchführung von Sprengarbeiten in der Nähe von Windkraftanlagen müssen folgende rechtliche Aspekte beachtet werden:

- Sprengstoffgesetz: Die Handhabung und Verwendung von Sprengstoffen unterliegt dem Sprengstoffgesetz. Nur Personen mit gültigem Befähigungsnachweis (staatliche Zertifizierung) dürfen Sprengarbeiten durchführen.

- Melde- und Genehmigungspflichten: Sprengarbeiten müssen der zuständigen Landesbehörde gemeldet werden, sofern sie nicht bereits nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) oder einem speziellen Betriebsplan für Sprengarbeiten genehmigt sind.

- Sicherheitsmaßnahmen und Verantwortlichkeiten: Der Sprengberechtigte trägt die alleinige Verantwortung und hat Weisungsbefugnis. Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehören die Definition und Sicherung von Sprengbereichen sowie die Verwendung geeigneter Zündmethoden.

Schlussfolgerung

Die Errichtung von Windkraftanlagen in Korallenoolith-Kalkstein-Formationen in der Nähe eines aktiven Steinbruchs erfordert eine sorgfältige Planung und kontinuierliche Überwachung. Durch die Berücksichtigung der geologischen Eigenschaften des Gesteins, die Implementierung robuster Fundamente, den Einsatz umfassender Monitoring-Systeme und die Einhaltung strenger Sicherheitsvorschriften kann das Risiko für die Windkraftanlagen minimiert werden.

Es ist entscheidend, dass alle beteiligten Parteien – Windkraftanlagenbetreiber, Steinbruchbetreiber und lokale Behörden – eng zusammenarbeiten, um einen sicheren und effizienten Betrieb beider Anlagen zu gewährleisten. Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen der Sicherheitsmaßnahmen basierend auf den gesammelten Daten und Erfahrungen sind unerlässlich, um langfristig die Integrität der Windkraftanlagen und die Sicherheit des Umfelds zu gewährleisten.

Ist ein wirtschaftlicher Betrieb überhaupt möglich?

Die komplexen geologischen Verhältnisse, die Nähe zum Steinbruch und die damit verbundenen Sicherheitsanforderungen stellen den wirtschaftlichen Betrieb des Windparks in Frage. Die Notwendigkeit für spezielle Fundamente, aufwendige Vibrationsdämpfung und kontinuierliches Monitoring kann die Kosten erheblich erhöhen. Eine umfassende Wirtschaftlichkeitsanalyse, die all diese Faktoren berücksichtigt, ist daher unerlässlich, um die langfristige Rentabilität des Projekts zu beurteilen.

Öffentliches Portal für Geodaten:

Der NIBIS® KARTENSERVER

Niedersächsisches Bodeninformationssystem

Mit mehr als 400 Fachkarten wird über die Themenbereiche Altlasten, Bergbau, Bodenkunde, Erosion, Geologie, Geothermie, Geophysik, Hydrogeologie, Ingenieurgeologie, Klima und Rohstoffe in Niedersachsen informiert.

Zum Vergrößern bitte anklicken:

Bohrung der Steine und Erden

Bohrungsname: Dachtelfeld 1/1993

Höhe: 326,09 m (NHN)

(GPS) Breite, Länge: 52.215234, 9.316344 (4326)

RW: 32521613, HW: 5785025 (4647)

Korallenoolith Kalkstein (schluffig, verwittert, Boden, braun

1 bis 3 Meter:

Korallenoolith Kalkstein (verwittert), marin, graugelb

3 bis 15 Meter:

Korallenoolith Kalkstein, marin, grau, dunkelgrau

15 bis 19 Meter:

Korallenoolith Kalkstein, marin, gelbgrau

Bohrung bis 47 Meter

Bohrungsname: Raden Auetal 2/1996

Höhe: 329,64 m (NHN)

(GPS) Breite, Länge: 52.218520, 9.314927 (4326)

RW: 32521514, HW: 5785390 (4647)

keine Angaben zur Gesteinsart, Boden

0,80 bis 2,60 Meter:

Mergel, hellbraun

2,60 bis 9,90 Meter:

Tonschiefer, dunkelbraun

– Lagen von Kalk (wechsellagernd), grau

9,90 bis 13,10 Meter:

Lehm, Schluffstein, gelb, schwach kalkhaltig

13,10 bis 16,40 Meter:

Kalkstein, dunkelgrau

ab 19,80 Meter:

Korallenoolith Kalkstein, dunkelgrau

Bohrung bis 71 Meter

Bohrung bei Raden 1996

Schlagwörter:

Atomkraft Auetal Dunkelflaute EEG Energiekosten Energiekrise Energiepolitik Energiewende Europa Gasnetz Hellflaute Industrie Klagen Klima Klimaschutz Lebensräume Lobbyismus NABU Naturschutz Naturschutzrecht Netzkapazität Petition Photovoltaik Planungsfehler Presse Rechtsschutz Rodenberg Satire Schaumburg Solarenergie Stromkosten Stromnetz Subventionen Versorgungssicherheit Wind-an-Land-Gesetz Windenergie Windkraft Windpark

Recherchen aus über 200 Quellen sind verfügbar und können auf Anfrage strukturiert zur Verfügung gestellt werden.